一份稚嫩又真摯、踏實又靈動的大學生返鄉調查,在今年春節,為觀察中國經濟的人們提供了一個獨特的視角。

這份跨越10個省份近20個四五線城鎮,針對近百個小店小廠的調查,是由來自復旦大學、南京大學、中國人民大學的30位00後大學生在老師指導下完成的。

趁著春節,這些在一二線城市求學的大學生返回家鄉,走街串巷查賬本、問貸款、填問卷、寫報告。從內蒙古豐鎮到福建雲霄,從浙江餘姚到西安城中村,從沙縣小吃到鋼鐵制造業,從農資網商到女僕咖啡館……這些以往很少在中國經濟晴雨表裡出現的地點、行業和生意,卻是他們用雙腳走出來的『國情地圖』。

『雖然累但賺錢』到『雖然賺錢但是累』

通過調研,南京大學的馮茗銘對小微企業的認知,從『雖然累,但是賺錢』,轉變為『雖然賺錢,但是累』。

馮茗銘家在沙縣,母親的一個朋友就經營了一家沙縣小吃。他聽說,這個店一年能賺十幾萬元,這位朋友五年下來就在城裡買了房。為了更好地調研沙縣小吃店,他特意拜托店家夫妻讓他在店裡幫忙並留宿一晚。

小吃店忙碌經營到晚上11時30分纔關門。第二天7時開始,店主又要開始一天的勞作。晚上睡覺,在1個多平方米的衛生間內有個木梯,要從木梯爬到不足1.6米高的小閣樓,在閣樓的桌子間搭行軍床,然後伴著冰櫃『嗡嗡』的工作聲入眠。

正是這一晚的零距離觀察,讓過去只聽過『開門七件事』的馮茗銘,第一次聽說了專屬小生意人的開門『三件事』:貨款、房租和工資。而且他發現,小吃店的確能賺錢,但是賺的沒有想象得多。月均一萬元的營業額看似已經趕上了一些大學畢業生的薪水,但是小吃店主付出的代價是7x24小時待在店裡,幾乎全年無休。

而店主與熟客的關系,也讓馮茗銘對曾經不理解的店主的堅守,多了一些體會。一位84歲的阿婆每天中午走20分鍾到店裡吃午餐,聽說春節關門,阿婆對店主抱怨:『你一回家,我們又沒東西吃了。』

不光是對企業有了更深層次的了解,他們對家鄉這個陌生又熟悉的地方,也多了客觀的觀察和新的認知。復旦大學的楊楠回到老家甘肅天水發現,房價兩年內提昇了30%多;其中在當地秦州區商業活動最密集的幾個路段,房價每平方米約1.3萬?1.4萬元,堪比上海遠郊。

而家鄉的愁事也走上了他們的心頭。在山東鋼城萊蕪,鋼鐵產業的供應鏈條上聚集了近一萬家小微企業。復旦大學的朱叢林發現,人纔成為了制約當地小微企業發展的最大掣肘。

用心看家鄉用腳『畫地圖』

復旦大學管理學院副教授、復旦大學中國市場營銷中心健康金融實驗室執行主任褚榮偉是此次調研的帶教老師之一。觀察中國項目是他每年的『必選項』之一。每個寒暑假,他都會請大學生回到家鄉,實地體驗家鄉的變化。

褚榮偉特別注意每次分組一定讓當地的學生組隊回到家鄉。『之所以會選擇當地的學生,而不是跨地區作業,是因為每個人對生長的地方都有一份天然的感情,會想了解生活了十幾年的地方,看看能不能做點什麼。』

『說實話,這些孩子雖然從小在家鄉長大,但考到復旦、人大的孩子,可能很多是「兩耳不聞窗外事」的,父母把他們照顧得很好。來到大城市,接觸的也都是大公司和跨國公司。小微企業雖然曾經遍布身邊,但卻沒有切身的感觸。』褚榮偉說,最初,和很多人一樣,同學們對小微企業有著一些刻板印象,覺得他們是『沒有技術含量』『後代不願接班』『只能在小地方做做』的代名詞。

復旦大學的楊楠說,在調研之前,覺得小微企業因為規模限制,抗風險能力、生存的韌性都很有限,可能對經濟波動更為敏感,經營狀況有比較大的波動。同時,印象中,家鄉安逸守舊,變化不多,擔心家鄉的小微企業陷入被動局面。中國人民大學的何秋璇也有著同樣的印象。她想當然地認為,小微企業人員少,投入資金少,獲得的利潤較低,對市場、行業變化的感知不敏銳。而真正調研下去,他們發現,小微企業的表現遠超想象,在當地熟悉的環境中,企業找到了自身的生存之道。

中國人民大學的彭美琪回家發現:即使一個村裡有7家本地超市,即使都是本土本鄉老熟人,也有經營好壞分別。家住西南角的人家會繞遠路去東南角村裡最火的超市買東西。這是為什麼呢?原來做得好的,店家每每『上新』,會用村裡的高音喇叭廣而告知,還會在會員群裡點對點地個性化推銷。在淘寶之外,他們在熟人社會裡尋找到了一個最簡潔的替代路徑。

何秋璇告訴中國青年報·中青在線記者,小微企業的規模確實都比較小,但它們對自身行業的了解程度、對市場變化的敏感程度比她想象的要高很多。同時,他們對新技術的態度也較開放,接受和應用的速度也比想象的要快。

調研結束後,每個同學都給褚榮偉寫了一份總結。在總結中,曾經抽象的名詞,變成了一個個鮮活的個體走進了學生們的生活中。盡管不是每一個小微企業都過得衣食無懮,但每個『老板』都在堅韌地守著他們的小小生意。

『如果是學術和工作經驗比較多的人,提供的視角一定會更全面,但同時可能不夠真切。』褚榮偉珍惜大學本科生做調研的真摯情感,盡管他們沒有經過更多訓練,不一定能夠從故事中提煉出重要觀點,但會給調研工作帶來新的靈感。

調研讓學生對中國經濟信心更強

中國人民大學馬懿欣的一位調研對象『馬佔光牛肉乾』店主馬佔光經歷了數次創業。做生意30多年來,他從傳統的飯店到經營牛羊肉,再到賣熏雞、賣醬牛肉,最後在牛肉乾生意上獲得了成功。

『時代不一樣了,要與時俱進』,這是他給馬懿欣總結自己成功經驗時說的一句話。在流行送整羊的時候經營牛羊肉,而後轉戰熟食行業,又在十年前就注冊了淘寶店,兼售奶制品。

像馬佔光一樣的店主,讓馬懿欣對經濟形勢有了更好的信心。『采訪對象普遍都抱有信心,他們憑借自己多年做生意的經驗以及食品的高質量、高品質,已經站穩腳跟,同時他們相信國家出臺扶持小微企業的政策一定不會讓他們失望,再加上技術的不斷進步,他們也想要探索發展生意的新思路新渠道,有這幾方面的努力,經濟的發展勢必越來越好。』

一位企業主向朱叢林談到前幾年鋼鐵形勢下滑時,用通俗易懂的『大白話』講述了經濟學中『平均可變成本<產品價格<平均成本時企業應繼續生產實現虧損最小』的道理。這些在實踐中積累的經驗,和生產旺季深夜還在廠子裡堅守的企業主,則是朱叢林朴實又堅定的信心來源。

在江西九江定山鎮,人民大學艾澤樂的家族裡,操持著農資生意的叔侄兩代人,就呈現出數字時代的兩端氣質。年輕一代的侄子,上淘寶把農藥賣到全國,並不斷挖掘出網上新客群,讓生意跨越了地域的局限,甚至已經琢磨到農資鏈條上的金融服務了;而叔伯長輩,還習慣在借賬簿上賒賬銷售,一筆筆地記、一筆筆地勾。和年輕人比沒有競爭力怎麼辦?叔輩們不服氣地說:『新的一年我們要學會網上新技術,再加上我們還有老關系,不會比你們年輕人差!』

餘姚是河姆渡文化的發祥地,如今也是中國小家電三大基地之一,復旦大學的邵晨漪就是在小家電城的黃老板的生意經裡,第一次看到了『一帶一路』國家倡議帶來的真實商機,在傳統的OEM貼牌模式進入紅海區後,產品打出品牌走出國門纔是中國小家電可持續發展之路。

中國青年報·中青在線記者 李晨赫 王林 來源:中國青年報

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04

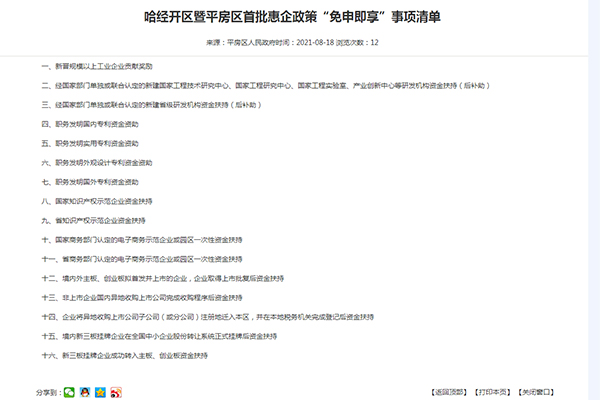

『冷資源』助力『冰雪游』2021/01/04 全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19

全省首推 哈經開區、平房區發布首批『免申即享』事項清單2021/08/19 牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10

牛!小伙推倒2萬多張多米諾牌再現38個奪金時刻2021/08/10 32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

32支球隊參與北京首屆『社區杯』八人制足球賽決賽階段角逐2021/05/10

- 齊齊哈爾市碾子山區: 『小』城市打造志願

- 張慶偉:持續提昇管理保護質量和水平 努力

- 哈爾濱市建立經營業戶誠信管理機制 3次違

- @高考生!多所駐慶高校招生計劃和方案已提

- 高考期間大慶天氣『和風陣雨』 最高氣溫29

- 大慶孤兒保障再昇級 最新政策走在全國前列

- 哈爾濱機場第二通道 迎賓路高架橋施工忙

- 首批"提速辦"事項清單公布 失業登記3個工作

- 昨日新增4例本土確診,上海3例江蘇1例

- 『一帶一路』合作助力戰疫情、穩經濟

- 8月23日5時35分『處暑』:歲歲秋相似,新涼直萬金

- 公安機關積極維護新業態新領域安全穩定

- 美國『基礎病』:『美式軍事乾預』的喪鍾已敲響

- 補壹刀:BBC,又推出一個新『演員』!

- 穩定供應鏈,中國為世界雪中送炭

- 『弱肉強食』該掃進歷史垃圾桶了(觀象臺)